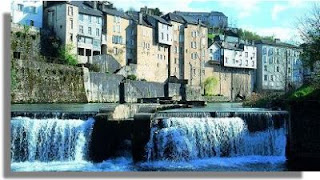

Oloron Sainte Marie

Extrait du Forçat innocent

de Jules Supervielle

.

Comme du temps de mes pères les Pyrénées écoutent aux portes

Comme du temps de mes pères les Pyrénées écoutent aux portes

Et je me sens surveillé par leurs rugueuses cohortes.

Le gave coule, paupières basses, ne voulant pas de différence

Entre les hommes et les ombres,

Et il passe entre des pierres

Qui ne craignent pas les siècles

Mais s’appuient dessus pour rêver.

C’est la ville de mon père, j’ai affaire un peu partout.

Je rôde dans les rues et monte des étages n’importe où,

Ces étages font de moi comme un sentier de montagne,

J’entre sans frapper dans des chambres que traverse la campagne,

Les miroirs refont les bois, portent secours aux ruisseaux,

Je me découvre pris et repris par leurs eaux.

J’erre sur les toits d’ardoise, je vais en haut de la tour,

Et, pour rassembler les morts qu’une rumeur effarouche,

Je suis le battant humain,

Que ne révèle aucun bruit,

De la cloche de la nuit,

Dans le ciel pyrénéen.

O morts à la démarche dérobée,

Que nous confondons toujours avec l’immobilité,

Perdus dans votre sourire comme sous la pluie l’épitaphe,

Morts aux postures contraintes et gênés par trop d’espace,

O vous qui venez rôder autour de nos positions,

C’est nous qui sommes les boiteux tout prêts à tomber sur le front.

Vous êtes guéris du sang

De ce sang qui nous assoiffe.

Vous êtes guéris de voir

La mer, le ciel et les bois.

Vous en avez fini avec les lèvres, leurs raisons et leurs baisers,

Avec nos mains qui nous suivent partout sans nous apaiser,

Avec les cheveux qui poussent et les ongles qui se cassent,

Et, derrière le front dur, notre esprit qui se déplace.

Mais en nous rien n’est plus vrai

Que ce froid qui vous ressemble,

Nous ne sommes séparés

Que par le frisson d’un tremble.

Ne me tournez pas le dos. Devinez-vous

Un vivant de votre race près de vos anciens genoux ?

Amis, ne craignez pas tant

Qu’on vous tire par un pan de votre costume flottant !

N’avez-vous pas un peu envie,

Chers écoliers de la mort, qu’on vous décline la vie ?

Nous vous dirons de nouveau

Comment l’ombre et le soleil,

Dans un instant qui sommeille,

Font et défont un bouleau.

Et nous vous reconstruirons

Chaque ville avec les arches respirantes de ses ponts,

La campagne avec le vent,

Et le soleil au milieu de ses frères se levant.

Etes-vous sûrs, êtes-vous sûrs de n’avoir rien à ajouter,

Que c’est toujours de ce côté le même jour, le même été ?

Ah comment apaiser mes os dans leur misère,

Troupe blafarde, aveugle, au visage calcaire,

Qui réclame la mort de son chef aux yeux bleus

Tournés vers le dehors.

Je les entends qui m’emplissent de leur voix sourde.

Plantés dans ma chair, ces os,

Comme de secrets couteaux

Qui n’ont jamais vu le jour :

- N’échappe pas ainsi à notre entendement.

Ton silence nous ment.

Nous ne faisons qu’un avec toi,

Ne nous oublie pas.

Nous avons partie liée

Tels l’époux et l’épousée

Quand il souffle la bougie

Pour la longueur de la nuit.

- Petits os, grands os, cartilages,

Il est de plus cruelles cages.

Patientez, violents éclairs,

Dans l’orage clos de ma chair.

Thorax, sans arrière-pensée

Laisse entrer l’air de la croisée.

Comprendras-tu que le soleil

Va jusqu’à toi du fond du ciel ?

Ecoute-moi, sombre humérus,

Les ténèbres de chair sont douces.

Il ne faut pas songer encor

A la flûte lisse des morts.

Et toi, rosaire d’os, colonne vertébrale,

Que nulle main n’égrènera,

Retarde notre heure ennemie,

Prions pour le ruisseau de vie

Qui se presse vers nos prunelles.

Le gave coule, paupières basses, ne voulant pas de différence

Entre les hommes et les ombres,

Et il passe entre des pierres

Qui ne craignent pas les siècles

Mais s’appuient dessus pour rêver.

C’est la ville de mon père, j’ai affaire un peu partout.

Je rôde dans les rues et monte des étages n’importe où,

Ces étages font de moi comme un sentier de montagne,

J’entre sans frapper dans des chambres que traverse la campagne,

Les miroirs refont les bois, portent secours aux ruisseaux,

Je me découvre pris et repris par leurs eaux.

J’erre sur les toits d’ardoise, je vais en haut de la tour,

Et, pour rassembler les morts qu’une rumeur effarouche,

Je suis le battant humain,

Que ne révèle aucun bruit,

De la cloche de la nuit,

Dans le ciel pyrénéen.

O morts à la démarche dérobée,

Que nous confondons toujours avec l’immobilité,

Perdus dans votre sourire comme sous la pluie l’épitaphe,

Morts aux postures contraintes et gênés par trop d’espace,

O vous qui venez rôder autour de nos positions,

C’est nous qui sommes les boiteux tout prêts à tomber sur le front.

Vous êtes guéris du sang

De ce sang qui nous assoiffe.

Vous êtes guéris de voir

La mer, le ciel et les bois.

Vous en avez fini avec les lèvres, leurs raisons et leurs baisers,

Avec nos mains qui nous suivent partout sans nous apaiser,

Avec les cheveux qui poussent et les ongles qui se cassent,

Et, derrière le front dur, notre esprit qui se déplace.

Mais en nous rien n’est plus vrai

Que ce froid qui vous ressemble,

Nous ne sommes séparés

Que par le frisson d’un tremble.

Ne me tournez pas le dos. Devinez-vous

Un vivant de votre race près de vos anciens genoux ?

Amis, ne craignez pas tant

Qu’on vous tire par un pan de votre costume flottant !

N’avez-vous pas un peu envie,

Chers écoliers de la mort, qu’on vous décline la vie ?

Nous vous dirons de nouveau

Comment l’ombre et le soleil,

Dans un instant qui sommeille,

Font et défont un bouleau.

Et nous vous reconstruirons

Chaque ville avec les arches respirantes de ses ponts,

La campagne avec le vent,

Et le soleil au milieu de ses frères se levant.

Etes-vous sûrs, êtes-vous sûrs de n’avoir rien à ajouter,

Que c’est toujours de ce côté le même jour, le même été ?

Ah comment apaiser mes os dans leur misère,

Troupe blafarde, aveugle, au visage calcaire,

Qui réclame la mort de son chef aux yeux bleus

Tournés vers le dehors.

Je les entends qui m’emplissent de leur voix sourde.

Plantés dans ma chair, ces os,

Comme de secrets couteaux

Qui n’ont jamais vu le jour :

- N’échappe pas ainsi à notre entendement.

Ton silence nous ment.

Nous ne faisons qu’un avec toi,

Ne nous oublie pas.

Nous avons partie liée

Tels l’époux et l’épousée

Quand il souffle la bougie

Pour la longueur de la nuit.

- Petits os, grands os, cartilages,

Il est de plus cruelles cages.

Patientez, violents éclairs,

Dans l’orage clos de ma chair.

Thorax, sans arrière-pensée

Laisse entrer l’air de la croisée.

Comprendras-tu que le soleil

Va jusqu’à toi du fond du ciel ?

Ecoute-moi, sombre humérus,

Les ténèbres de chair sont douces.

Il ne faut pas songer encor

A la flûte lisse des morts.

Et toi, rosaire d’os, colonne vertébrale,

Que nulle main n’égrènera,

Retarde notre heure ennemie,

Prions pour le ruisseau de vie

Qui se presse vers nos prunelles.